薬 学 科

チーム医療を学ぶ「多職種連携入門」、病院・薬局はもちろん、製薬会社や血液センターなどさまざまな現場で薬剤師業務を見学する「早期体験学習」などを通して、医療人としての基盤、めざす薬剤師像について理解を深め、モチベーションを高めていきます。

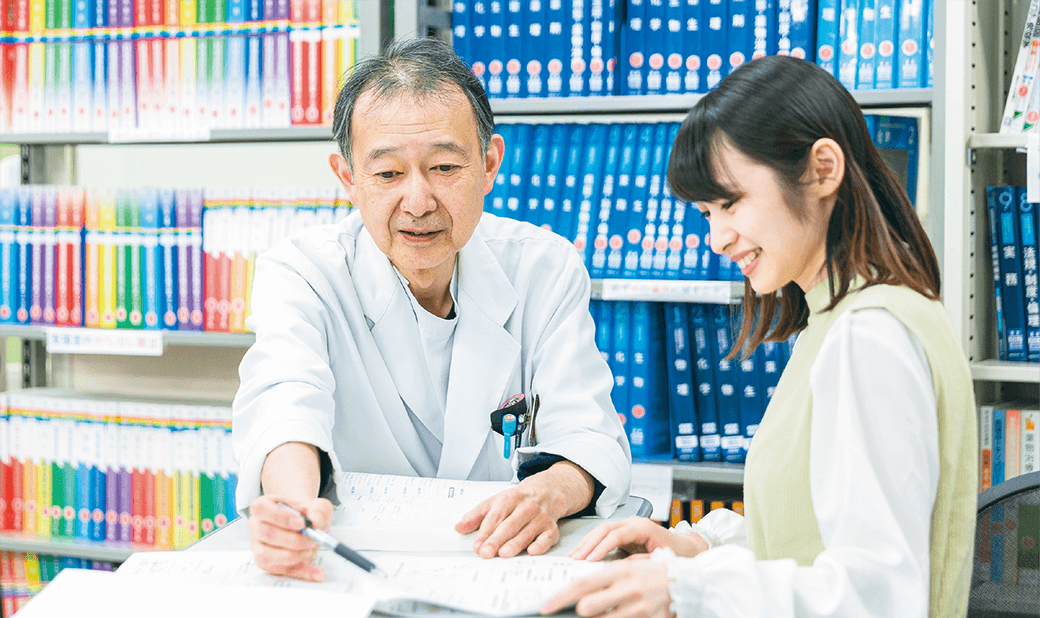

未履修科目や苦手科目を

手厚くサポート。

国家試験を見据えた学修は1年次からスタートします。基礎となる高校の「化学」「生物」「物理」を徹底的にサポート。高校時代に履修しなかった科目を一から学ぶ授業や、苦手科目克服のための授業など複数の科目があります。また、自習時間に先輩学生から学修サポートのあるプログラムもあります。さらに、専任教員から個別指導を受けられる薬学教育支援室を設置し、手厚い支援体制を整備しています。

薬学専門科目の基盤(物理化学、有機薬化学、基礎生化学、病態生理学など)となってくるのが2年次。1年次に学んだ基礎をもとに薬剤師として欠かせない知識や技術を学びます。

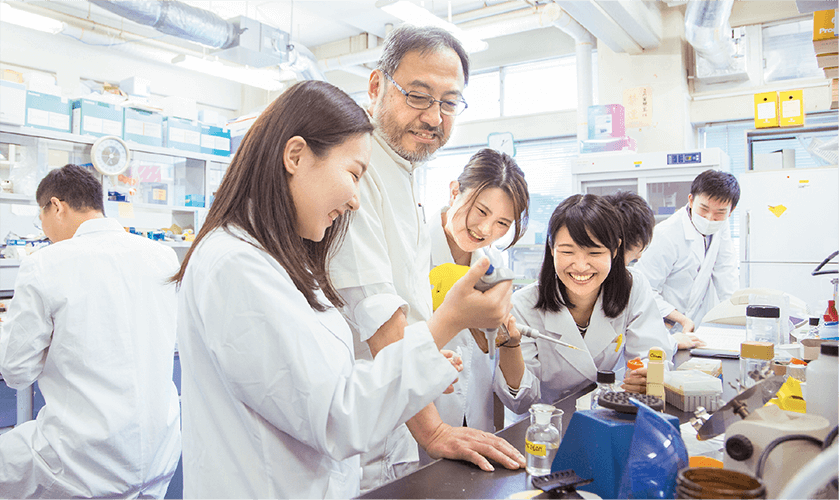

実験研究の体験が

科学者としての能力を育む。

教員とマンツーマンで研究活動を体験する「薬学基礎研究」がスタート。実験研究の体験を通じて、科学的なものの見方や科学者として必要な能力を身につけていきます。

一人ひとりに合わせた

学修支援を2年次以降も継続。

学修サポート面では、個人の学修到達度に応じた特別演習科目、苦手科目の補正授業、個別の学修相談や指導など、2年次以降も個々に合わせた学修支援を行っています。

4年次からは研究室に配属され、卒業研究に取り組んでいきます。教員のサポートを受けながら自ら積極的に学ぶことで、薬学の世界への興味をさらに高めていきます。

これまでの学びを体得した証として

薬学共用試験合格をめざす。

1~4年次に学修したことの総合的評価として、全国の6年制薬科大学・薬学部共通の薬学共用試験を受けます。この試験は、修得した知識を評価するコンピュータを用いた試験(CBT)と、技能・態度を評価する客観的臨床能力試験(OSCE)に分かれています。両方の試験に合格することが、実務実習を行うための条件です。本学の合格率は98.1%という高い水準を維持しています。

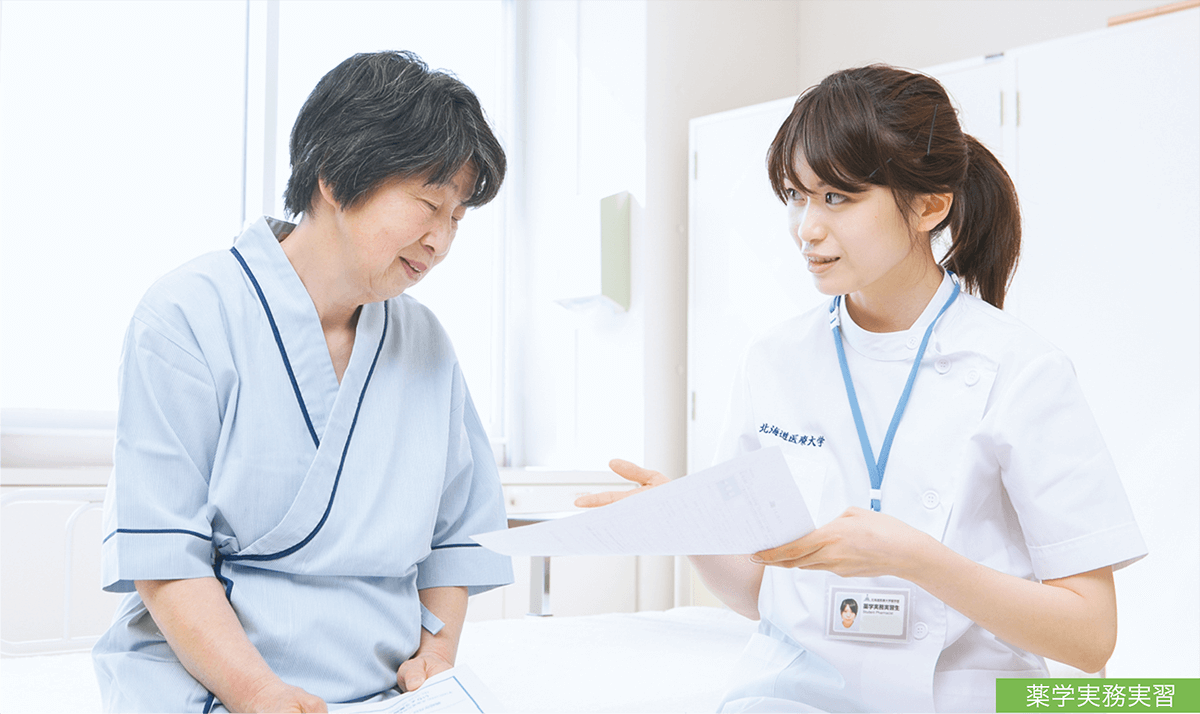

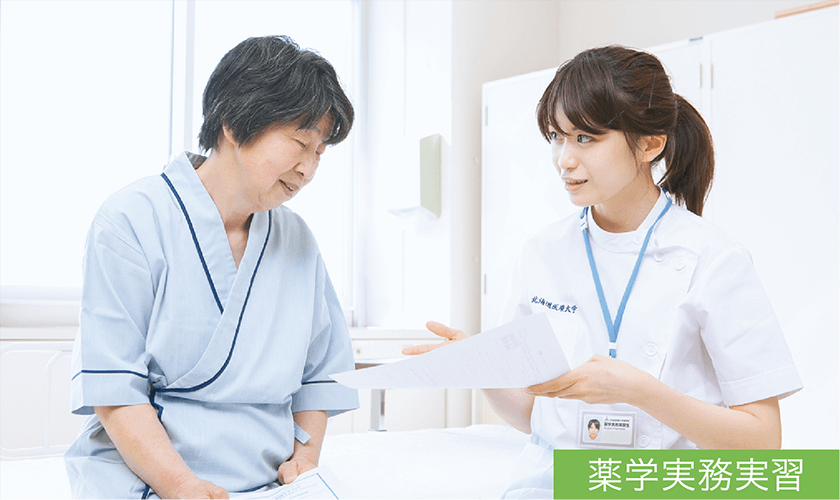

実際の業務を体験する実習で、

仕事への責任やチーム医療を学ぶ。

共用試験を経て、4年次後期から5年次にわたって「薬学実務実習」がスタートします。医療の現場で実際の業務を体験し、その役割と責任、チーム医療について、さらに深く学んでいきます。

苦手科目のフォローや個別指導など、独自の学修サポートを充実させています。1974年の学科開設から培われたノウハウは96.9%(全卒業生6,180名)※という薬剤師免許の取得率に結びついています。

※2021年3月現在

徹底的な基礎固め

~学生の到達度に合わせた特別演習科目~

入学から卒業までの6年間、ポートフォリオによって自分自身の学修状況を管理。担任教員との面談を通じて学修を進めていきます。また、前年度の試験結果に基づき、少人数制の特別演習科目を開講するなど、到達度に応じた個別の学修支援が充実しています。

苦手科目のフォローや薬学教育支援室による

個別指導など、手厚い支援体制

高校時代に履修していなかった科目や苦手科目があっても、入学前教育や補正授業などで徹底的にフォロー。さらに、薬学教育支援室では、3名の専任教員が個別の質問に応じるなど手厚い支援体制で苦手科目の克服をサポートします。

いつでもどこでも学べる

Web based e-Learning システム

1年次から6年次まで、各学年の学修に応じた本学独自のe-Learningシステムは、スマホでもログイン可能。いつでもどこでも自己学習できるようになっています。また、この内容は、国家試験の必須問題対策としても有益です。 さらに、4年次からの実務実習においても本学教員が開発した「薬学実務実習支援システム(道内の薬学実務実習において各大学で使用)」により、遠方での実習中もキャンパスにいる教員と情報共有しながら進めることができます。

附属医療機関とリアルな実習室で、

高い臨床能力を身につける。

札幌あいの里キャンパスの北海道医療大学病院を実習の場として活用。また、学外実習前には、調剤室や模擬薬局などを備えた臨床実習室で、学んだ技術を繰り返しトレーニングできるので、自信を持って学外実習に臨むことができます。

現場で必要なコミュニケーション力を

独自の演習や交流で高める。

チーム医療の現場では、患者さんや他職種とのコミュニケーションが重要です。地域住民の方々に患者さん役を担ってもらう、実践的な医療面接の授業や、手話コミュニケーションを学ぶ授業、さらには、海外提携大学での研修や本学への留学生との交流など、さまざまな演習・実習や交流から、高いコミュニケーション能力に加えて、幅広い視野と豊かな人間性も身につけます。

さまざまな領域の学外施設で、

チーム医療の実際を体験。

今後、医療スタッフの役割拡大が進み、医療現場ではさらに薬剤師の活躍の機会が増えていきます。また、病院や薬局内にとどまらず、福祉・介護の現場や災害時、スポーツの場においても薬剤師の活躍が期待されています。薬剤師の幅広い役割について理解を深めることや、将来、多彩な現場で即戦力となる薬剤師になるために、本学ではさまざまな領域を体験できる学外実習先を用意しています。

主な実習先

- 病院・保険薬局

- 本学附属施設の地域包括ケアセンター

(訪問看護、介護・予防ケアマネジメント業務体験) - 社会福祉法人ゆうゆう

- 地域の薬剤師会、地方自治会主催のイベントや活動場

AIによる、学生個人に最適化された教育を提供。

AIを活用できる医療人へ。

いくつかの授業では、学修サポートにAIの活用を進めています。例えば、全学生の講義ノートを解析して、不十分なノートやレポートを提出した学生へ、どのような用語をどのように使って文章にまとめるのかをAIが支援してくれます。また、演習や体験型の授業でもAIが見出した新しい知見から、学びの刺激を得られるようにしています。その他、「情報科学」ではAIの仕組みを学ぶなど、学修サポートだけでなく、来るべきSociety5.0時代において、AIを使いこなすことができる医療人の育成もめざしています。(※)

(※)本学の「医療系大学での学びあいと内製AIによる学修者本位の教育」が文部科学省の令和3年度「数理・データサイエンス・AI教育プログラム(リテラシーレベル)プラス」に選定されました。選定されたのは全国で11大学*で、医療系大学としては本学が国内で唯一の選定校となります。また、私立大学としても選定されたのは3大学となっています。

北海道大学、東北大学、筑波大学、千葉大学、滋賀大学、九州大学、山陽小野田市立山口東京理科大学、北海道医療大学、金沢工業大学、久留米工業大学、長岡工業高等専門学校